奈良県天理市にある標高586mの龍王山(りゅうおうさん、りゅうおうざん)。

山頂の龍王城は、北城と南城に分かれていて奈良県に残る城跡では最大級。

大和国を代表する山城の一つで、その規模は南北1.2kmにも及びます。

城主は、武勇に優れ、歌道や書道にも通じていた戦国大名の十市遠忠(とおいち とうただ)で、筒井氏、越智氏、古市氏、箸尾氏と並ぶ大和国五大豪族の一員でした。

十一氏の全盛期は、天理市の平野一帯が「十市郷」と呼ばれるほど勢力圏を拡大していました。

1540年頃より筒井氏をしのぐほど十市遠忠の勢力が急成長すると、興福寺から使が訪れるほどの権力者となりました。

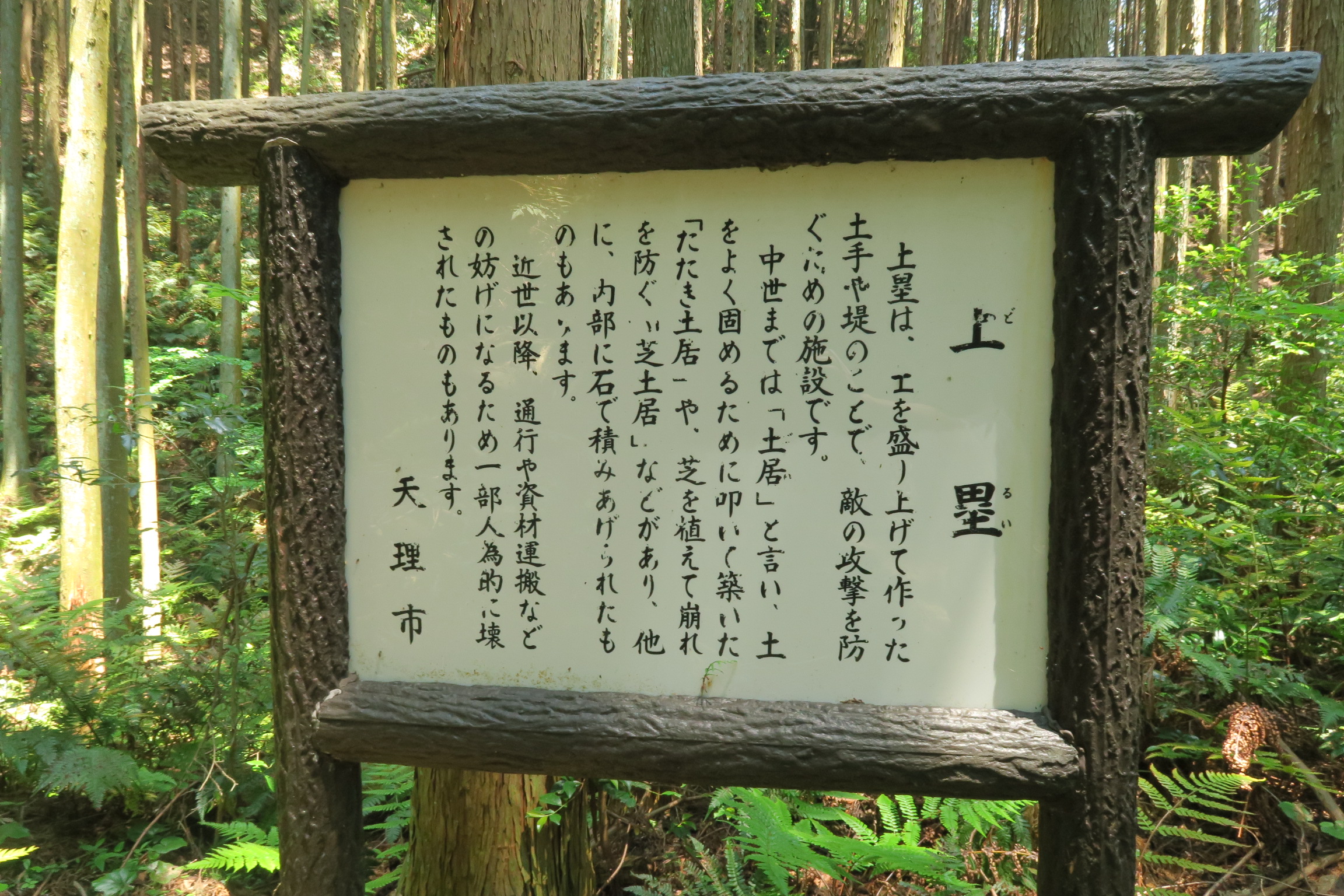

龍王山城の見取図。

北城が本城で南城が詰めの城と考えられています。

北城本丸跡に向かいます。

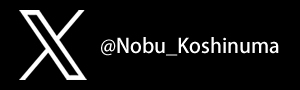

敵の攻撃を防ぐために作られた土塁。

土塁というのは、看板にもある通り、土を盛り上げて敵の攻撃を防ぐための施設です。

土塁です。

少し分かりにくいですが、手前の木の奥の土が盛り上がっています。

有利な攻撃ができるよう出入口を小さく築いた戦闘用の南虎口(こぐち)のあった場所。円形のくぼ地になっています。

少しキツメの山道を登っていきます。

北城本丸跡地。標高のある山の上に広大なスペースがありました。ここにお城が建てられていたんですね。

険しい山に建つ山城は、住むには不便なこともあり防御用として造られることが多かったようです。

平時は麓の住民と共に生活し、敵が来ると山城に立て籠もるという使い方もなされていました。

なんとも嬉しいガス日和。良く見えませんね。(苦笑)

兵器や兵糧を運んできた馬に水を与えていたことから「馬池」と呼ばれており、今でも水が湧いています。

龍王山城跡の案内図。

地図の無い方は、スマホかデジカメで撮っておくとよいかもしれません。

お手洗いもあります。

長岳寺・奥之院と呼ばれる修行場に向かいます。

想像していたより距離がありました。

道を間違えたかなぁ・・・と思っていると案内がでてきます。

「奥之院まで300m」と出ています。

けもの道のような道を進みます。

一部朽ちていましたが、案内板がありました。

奥の方に石像が見えてきました。

長岳寺奥之院の立派な不動明王。

火炎光背を負う厚肉彫りで、高さは205cmあるそうです。

これから南城跡に向かいます。

龍を想起させる大木前にある藤井 田龍王社。

この「 藤井 田龍王社 」は、北西側の藤井町や田町方面に流れる布留川水系の雨乞いの神様として龍王神が祀られています。

南城の入口。

ここから南城本丸跡まで20分くらいです。

案内板も随所に設置されていて、迷うことはないと思います。

城の周囲に土で作った砦・郭城塁に付けられた石段を上がっていきます。

龍王山山頂の南城跡まで、あと少し!

「この石段の向こうに南城本丸か!」と階段を上ると、まだもう少し道がありました。。。

この石段は城の遺構と言われています。

ガスがかかっていますが、天気の良い日は大和三山はじめ金剛山、葛城山、生駒山、二上山、吉野山などが見える眺望の良い場所です。

南城跡地。

南城は出土した基礎石などから、建物には部屋を仕切ることもない大広間があり、生活のための台所設備もないシンプルで堅固な造りだったと考えられています。

城主であった十市遠勝が死亡すると、龍王山城の城主は松永久秀となり、松永久秀と久通は、その後織田信長に謀反を起こすも戦いに敗れ、松永久通は自害。

無主となった龍王山城は、織田信長の命により壊され、一度も合戦をせずに廃城となってしまったそうです。

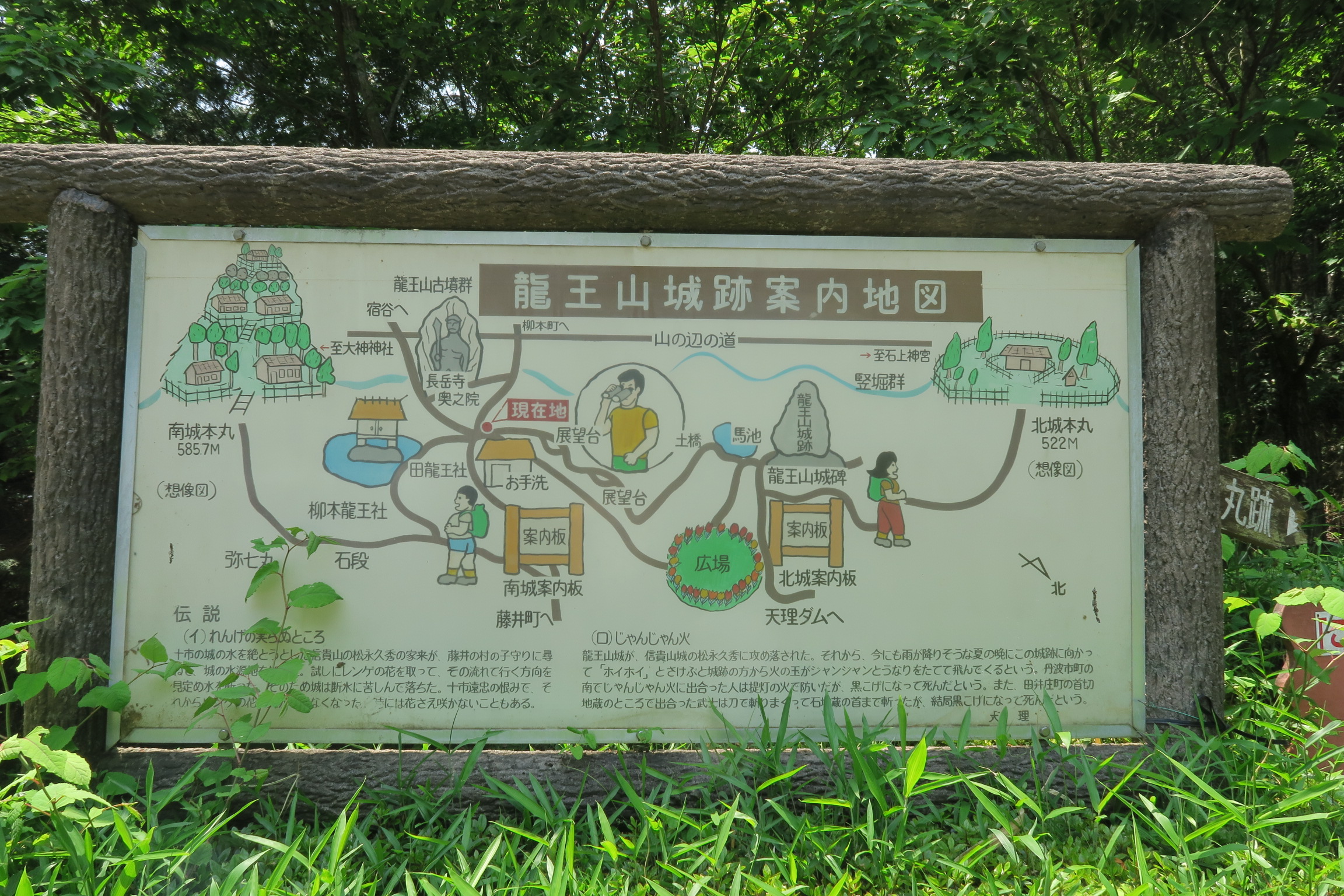

奈良生まれ「天平庵」のどらやきを持ってきたので、これを食べて帰ろうと思います。

毎日数量限定で売られていて、美味しくておすすめですよ~。

【撮影日】 2016年05月12日

【訪問地】龍王山城 奈良県天理市藤井町

【公式HPアドレス】 公式天理市サイト「龍王山城跡」

【駐車場】 最寄に無料駐車場あり

【アクセス】 車ナビに「龍王山城跡」とご入力ください。

天理駅からバスで20分