きょうは京都市上京区にある京都御苑と京都御所をご紹介いたします。

※京都御苑の中にある京都御所は、事前に申込をしないと参観できませんでしたが、2016年より通年公開となりました。月曜日(祝日の場合は翌日)と年末年始はお休みです。

さてさて京都御苑は国が管理する国民公園なのですが、「国立公園」や「国定公園」「国民公園」といろいろありますので、少し触れておこうと思います。

まず「国民公園」の意味ですが、これは旧皇室苑地だったものを国民に開放したもので、千代田区にある皇居外苑、新宿区の新宿御苑、京都市の京都御苑の計3か所が国民公園とされています。

「国立公園」は、日本の景勝地の中でも特に傑出した風景地を指し、保護・利用を促す目的で指定された自然公園のひとつとなります。環境省が管理をしています。

「国定公園」は、国立公園と同じく景勝地として自然公園法に基づいて環境大臣が指定した公園となり、都道府県が管理をする自然公園となります。国定公園が国立公園に格上げになることもあります。

もくじ

京都御苑の広大な敷地

それでは「京都御苑」に話を戻しましょう。

京都御苑は、東西約700メートル、南北1300メートルという広大な敷地となっています。京都御所、京都仙洞御所、京都大宮御所の敷地は宮内庁、2005年に開館した京都迎賓館は内閣府、その他は環境省が管理しています。

写真の築地塀(ついじべい)は京都御所の十余りの木造宮殿を囲んだ塀で、1331年から1869年までの間、天皇のお住まいとしての利用の他、儀式や公務が執り行われた場所となります。

ちなみに「京都御苑」と「京都御所」と名称が2つあって混乱してしまいそうですが、京都御苑というのは、この広大な敷地全体を表しており、「京都御所」は京都御苑の中にある旧皇居を指しています。

京都御所の築地塀です。壁に白い5本のラインが見えると思います。これは筋塀と言って、御所や門跡寺院など皇室ゆかりの施設に使われるものとなります。白いラインは格式によって、3本~5本の線が引かれています。京都御所は最高位の5本ですね。

砂利の部分に目を移すと、もう1本のラインがあることに気づきます。この6本目の白いラインは、自転車が走った通路。(笑)

砂利の上は走りにくいので、皆が砂利の抵抗の少ない道を走ることで自然に出来たものです。

京都御所 / 宜秋門(ぎしゅうもん)

京都御所には6つの門があります。どれも立派な門に見えてしまうのですが、これらは身分によって使える門が決まっていました。天皇のみが使えた建礼門、皇后用の建春門、上写真の宜秋門(ぎしゅうもん)は親王や公家の通用門です。京都御所に入るための一般参観用は清所門(せいしょもん)となります。

檜(ひのき)の樹皮を1枚1枚丁寧に重ねた檜皮葺(ひわだぶき)の屋根、切妻造りの京都御所の宜秋門(ぎしゅうもん)。見ごたえのある重厚な造りの門ですね。。。

檜皮葺(ひわだぶき)は、飛鳥時代に広まり平安時代には最も格式の高い屋根工法となりました。上流貴族の建物にしか許されなかったこともあり、身分の高さを表す象徴にもなりました。

京都御所 / 御車寄(おくるまよせ)

屋根の曲線が美しい「京都御所・御車寄(おくるまよせ)」。

ここは儀式や天皇との対面のために参内した者を迎える玄関。この「御車寄」を使えるのは、天皇の許可を得た公卿(くぎょう)や殿上人(てんじょうびと)など限られた人たちだけでした。

京都御所 / 諸大夫(しょだいぶ)の間

ここは諸大夫(しょだいぶ)の間で、参内した人が天皇の対面まで待つ部屋となります。身分に合わせて異なる部屋(格の高い順に虎の間、鶴の間、桜の間)が3つ用意されています。

「虎の間」と「鶴の間」は身分の高い者が待つ部屋となり、先ほどの御車寄(おくるまよせ)から建物内の屋根のある廊下を通って部屋に行くことができますが、桜の間は、建物回りの砂利道から階段を上がり部屋に入るようになっています。

京都御所 / 新御車寄(しんみくるまよせ)

上は新御車寄です。”しんおくるまよせ”と読んでしまいそうですが、正しくは”しんみくるまよせ”です。

平安時代に利用されていた籠(かご)や馬の場合には御車寄(おくるまよせ)で問題ありませんでしたが、時代と共に馬車が使われるようになり、新御車寄(しんおくるまよせ) が建てられました。

京都御所 / 建礼門(けんれいもん)

上写真が京都御所の南向きにある正門「建礼門(けんれいもん)」です。当時は即位の礼や紫宸殿で行われる重要な儀式のときに開かれました。現在は、天皇陛下および国賓が訪れた際に使用される格式の高い門です。

京都御所 / 紫宸殿(ししんでん)

建礼門の向かいには、京都御所において最も格式の高い正殿(せいでん)「紫宸殿(ししんでん)」が配置され、天皇陛下および国賓が建礼門をくぐるとそのまま紫宸殿が正面に見えてくるようになっています。

京都御所 / 春興殿(しゅんこうでん)

紫宸殿の南東にある春興殿(しゅんこうでん)。武具などが置かれていたそうです。

京都御所 / 小御所(こごしょ)

主に会議や対面、皇太子の成人を示す元服(げんぷく)などの儀式に使われていました。慶応3年(1867年)に大政奉還した徳川慶喜の官職辞職および徳川家領の削封(さくほう)が決定された「小御所会議」の開かれた場所でもあります。

京都御所 / 御池庭(おいけにわ)

池を中心とした回遊式庭園。右奥に「欅橋(けやきばし)」が架かります。手前には舟着場の飛石が置かれています。

樹々一本から橋、石の配置などすべて計算されたおり、美しいバランスの取れたお庭でした。

京都御所 / 御常御殿(おつねごでん)

天皇のお住まいとして使われていた御常御殿(おつねごでん)。上段、中段、下段の間も備えており儀式や対面の場としても使用されていました。

ドアの開閉部や上部の光を取り入れる格子など、どれも落ち着いた雰囲気の中に美しい品が感じられるものばかり。。。いろいろと見つけてみてくださいね。

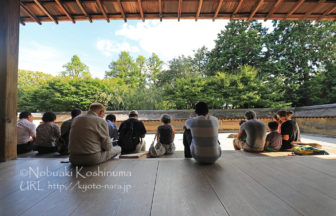

京都御所 / 参観者用の休憩所

参観前に清所門(せいしょもん)にて荷物検査のあと、最初に見えてくる建物です。参観者の休憩所としてトイレ、テーブルや椅子が用意されています。写真中央には各国語のパンフレットが置かれています。

京都御苑 3月 – 4月

京都御苑・出水のしだれ桜。見事な枝ぶりで朝から多くの方が写真を撮ってお花見を楽しまれています。

桜の見ごろは毎年3月20日過ぎから4月上旬となります。(要確認)

ここは「近衛家」の大きな屋敷のあった場所です。御所が炎上したときには仮の皇居にもなったと伝わります。

桜の開花が早い京都御苑。毎年桜のシーズンになると朝から多くの方が訪れます。人を入れずに撮影したい場合は、望遠レンズやマクロレンズを持参すると良いかもしれません。

天気の良い日は、シャッタースピードが速くなりますので、少々難易度が高くなりますが、曇り空であれば、シャッタースピードを遅くして揺れる桜の枝を撮るのもオススメです。

「猿が辻」近くに大輪を咲かせる見事なモクレンの花。

モクレンの花は蕾(つぼみ)が北を向くことから、別名「コンパスフラワー」とも呼ばれています。

上の写真は、倒れたクロマツの木にヤマザクラが生育したもので「桜松」と呼ばれています。平成8年にマツが枯れて倒れてしまったのですが、サクラはマツの空洞を通って地上まで根を下ろすことができ、今でも花を咲かせ続けています。

京都御苑の苑内には「浮出絵付駒札(うきだし えつき こまふだ)」が、18ヵ所用意されています。凹凸部分に紙をのせて、鉛筆でこすると1枚の絵が完成します。

まだ挑戦したことがないのですが、A4サイズの紙と鉛筆(HBまたはB)を持参すると良いそうです。お子様と回られるときは、紙と鉛筆があると楽しんで回ってくれそうですね。

京都御苑の南にある「堺町御門」

京都御苑の南にある「堺町御門」。

京都御苑に入るための門は全部で9つ(寺町御門、清和院御門、石薬師御門、今出川御門、乾御門、中立売御門、蛤御門、下立売御門)あります。

蛤御門

「蛤御門(はまぐりごもん)」。

正式名称は「新在家御門(しんざいけごもん)」ですが、江戸時代に御所が火災に見舞われたとき、開くことのなかった門がこの時だけ開いたことから、「焼けて口開く蛤」にたとえて「蛤御門」と呼ばれるようになったそうです。

「堺町御門」の左右には屋根付きの門戸がありますが、その他の8つの門は上写真の「蛤御門」と同じ形となります。

蛤御門の梁(はり)には、鉄砲の弾キズらしき痕が残っています。これは江戸時代末期の1864年、この門の周辺で長州藩と御所の護衛だった会津・薩摩・桑名藩との間で激戦時の弾痕と言われています。

時代が経っているにもかかわらず、白くなっているのは分かりやすくした跡なのでしょうかね。ぜひ確認してみてください。

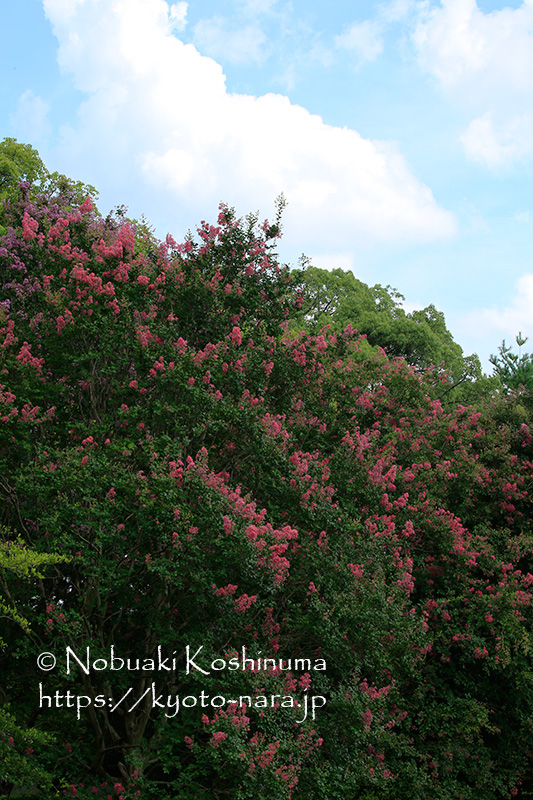

京都御苑 8月

京都御所の建礼門とサルスベリの花です。

先ほど少し触れましたが、中央左の建礼門は南に位置し、天皇陛下および国賓が通ることのできる特別な門となります。

樹高のあるサルスベリの木は珍しいですね。なかなか見ることができないので、探してみてくださいね。

緑が青々として美しい季節です。

大きな空の下、木陰を歩きながら散策をしてみてください。

京都御苑(京都御所)の拝観時間、拝観料、アクセス

【訪問地】 京都御所 京都市上京区京都御苑3

【参観料】 無料

【公開時間】 8:30~17:00

【駐車場】 近隣に有料駐車場あり

【アクセス】

地下鉄烏丸線 今出川駅から徒歩5分

市バス 烏丸今出川から徒歩5分

この記事へのコメントはありません。